这个暑假,沈腾和马丽主演的电影《抓娃娃》可谓全网爆火,惹得大家笑泪齐飞。

(图源网络,文章有部分剧透,介意的书友可先观影~)

影片中,为了养出一个符合期待的优质娃娃,身价百亿的父母给儿子马继业打造了一个贫穷的假世界。

当谎言在一个个笑料中被戳穿,马继业却陷入前所未有的崩溃......

就像有句影评说的:演的是剧情,不知道多少人从中窥到了自己的人生。

持续走高的票房,也许不是为了笑点,而是为了抱抱童年的那个自己。

“吃得苦中苦,方为人上人。”“爸爸推着你走,能走的更远。”

生活中,我们多少人身上都有马继业的影子?从小被父母安排好一切,照着他们的轨道去走,印出他们想要的模子。

殊不知,那些过时的“真谛”,恰恰是教育最大的误区。

影片伊始,主角马继业瘦瘦小小一只,脸上却有着与年龄不符的成熟:

每天跑5公里上学,做起家务异常熟练,给奶奶按摩乖巧懂事。

一句“吃得苦中苦,成为人上人”简直是最大噩梦来源。

电影中马家一家四口,一个月的花销不到1000块,还全都是几块、几十的零钞。

家庭用水要靠水龙头一点一点地滴,连看书的光也是昏黄昏黄的。

生活在这样的环境里,马继业有着所有小孩爱玩的天性,也有着穷养出来的小孩才能共情的自卑:

羡慕同学用ipad玩切水果,想试着玩玩,结果却被怼:你没玩过,可别玩坏了。

为了攒钱给爸爸马成钢买皮鞋,只好每天去捡矿泉水瓶,结果被同学霸凌、嘲笑;

小小年纪本来是自尊心很强的时候,却处处为家里省钱;

以为可以退换的ipad退不了,在手机店捧着哇哇大哭……

似乎所有穷养的小孩都有这样无数的辛酸场景,成长的每一步轨迹都像是蜗牛背着沉重的壳。

心理学专家贺岭峰曾说:穷养富养,本质上都是家长自我欲望的投射。

任何一个谎言,都会对孩子身心造成巨大影响,让他在成年后努力寻求弥补。

有位青年作家曾分享过一段亲身经历。

从小,母亲就一直在跟他哭穷,他每次伸手要钱都要鼓起巨大的勇气。

因为每每如此,母亲就会拿出家里的工资存折:“你瞧,家里的总收入才2000块,你要是乱花我们一家还怎么活下去?”

在母亲一遍遍的强调下,他从小就养成了节俭的习惯。

哪怕他后来长大了,发现母亲给他看的一直是张旧存折;哪怕靠自己挣了钱,他也不敢乱花,总是拮据度日。

后来有次,当他再也受不了一切,崩溃大哭向母亲哭诉时,母亲才明白,原来自己带给儿子这么大的伤害。

可是,伤害既成,伤疤永恒,哪怕有母亲的道歉,自己也没法和自己和解。

那段贫穷的岁月,刻在了他的骨子里,成为永远。

穷养式教育最可怕的就是,让孩童丧失了最原始的自己。

这样的孩子在外人看来或许是乖巧的,但有谁能读懂他们内心的苦涩?

贫穷,是不得已的下下策,养成一些好的品格,是在困境中不得已的反抗。

因此缺失的东西,却一辈子也弥补不回来的伤痛和贫瘠。

生活中,为了这句话,多少父母没苦硬吃?不仅自己如此,也逼迫孩子如此。

电影中有这样一个情节:马继业贪玩买来的平板被故意毁坏,被教导要自己赚钱补上空缺。

于是,他只能一边节省伙食费,一边四处捡矿水瓶卖钱。

在这个过程中,他却遭遇了校园霸凌,被同学嘲笑是“捡破烂的”,捡来的瓶子被大家丢了一地。

而在监视器后面目睹了一切的马爸马妈,却始终没有阻止这些行为。

无独有偶,当马继业展现在长跑上面的天赋,被体校教练选中。

爸爸马成钢却刻意往孩子腿上涂了麻药,让马继业的想法再一次落空。

总有父母觉得让孩子小小年纪吃苦,是在培养他们坚韧的性格。

殊不知在孩子幼小的年纪里,他们对苦难的理解是空白的,但苦难留下的痕迹,对他们却几乎是永恒的。

就像考上高中的马继业,会对着练习长跑的同学满眼期待。

1967年,美国心理学家赛利格曼做了一项经典的实验。

他把狗关在笼子里,蜂音器一响,就给以电击,而狗被关在笼子里,根本逃脱不掉。

第一次,第二次,第三次……无数次尝试,无数次失败,无数次痛苦却逃脱不得。

最后,只能接受,只能听天由命,在还没电击时就开始倒在地上呻吟颤抖。

他觉得这个世界是有一个巨大的造物主操纵的,如果他有一步不符合上苍的想法,他就会遭遇惩罚。

因为他就是这样一次一次,在生活中遭遇莫须有的“电击”。

心理学上,这就叫做“习得性无助”:因重复失败或是惩罚,而听任摆布,予取予求。

苦难式教育或许能培养出孩子强大的承受力,但是也会造成心理的麻木。

终其一生,他会认定自己该是这样糟糕的、痛苦的,他无法改变。

首先应该教会孩子去逃,去避免,在避无可避的时候,才选择正面迎击。

父母把所有的希望都压在孩子身上,而人生从来不是赌局——

甚至不少孩子从小抑郁,会暗暗责怪自己:如果没有我,爸爸妈妈会不会活的更快乐一些?

电影《抓娃娃》中,当着马继业的面,奶奶用番茄汁假装吐了血,教导他:“孩子,人无信,则不立”;

父亲马成钢故意拆了鞋子的线,在孩子面前一瘸一拐,只为激发孩子的愧疚之心。

更讽刺的是,影片中奶奶因为打篮球露出马脚,被安排“假死”。

望着奶奶安静地躺在棺材里,马继业哭得声嘶力竭,那一刻他的愧疚达到顶峰:

他没有为奶奶养老,也没有让奶奶看到他考上名校的那一刻。

而在场的主持人却说:“你奶奶的灵魂在清北大学工商管理系的上空等着你。”

一个女人骗女儿她不是亲生的,而是从贫困山区领养来的小孩。

只要孩子不努力,就是辜负了她的期望,对不起砸在她身上的资源。

不敢想象,那些年孩子有多么如履薄冰,生怕自己一个不留心就让养父母失望,生怕下一秒就被送回山区。

直到她考上名牌大学的古筝专业,母亲才和她道出了真相。

那一刻,女孩泪流满面,她不解道:妈妈,难道我是你的名牌包么?

尤其是一些小镇做题家,从天之骄子到沦落常人,第一个无法接受的就是父母。

尊重父母的局限,尽好子女的本分,过好自己的日子,这听着自私,却是幸福的唯一解药。

我们都希望孩子是自己手中的风筝,却没有想过其实他更想成为自由的风。

“有没有可能不经历这一遭?马继业他依然会成为一个优秀但是更加完整的人。”

我们终其一生,是为了让孩子成为他想成为的人,不是让他成为我们想让他成为的人。

让树成树,肆意生长;让花成花,尽情开放。如此,就是最成功的园丁。

和孩子一起终身成长,是我们一生的修行,但也是一生的挑战。

如果你正在为育儿所苦恼,为孩子的成绩焦虑,

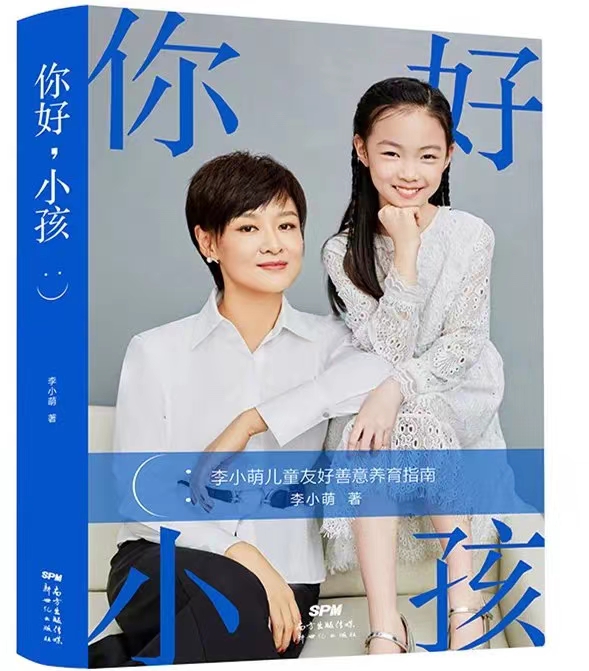

不妨读读樊登老师解读的《你好,小孩》~

识别下图二维码,即刻免费听书

编辑 | 小旋

审核 | 左海桃