每年的3月15号是消费者权益保障日。在日常生活中,您有没有购买到假冒伪劣商品,在权益被损害时,又是否了解该如何维权。从今天起,《楚风夜话》栏目推出系列报道《直击3·15 维权在行动!》,一起关注消费者维权那些事。

近年来,随着微信用户的迅猛发展,利用微信朋友圈营销产品已成为一种新兴的快捷购物模式。然而,诸多微信朋友圈购物消费欺诈和消费纠纷也随之岀现。遇到了这样的情况,我们该通过什么渠道来维护呢?

90后女孩小陈平时十分喜欢网购,也在朋友圈微商上买过不少商品,不过今年1月份的购买经历却并不太愉快。

就是卖一些网上大牌的衣服,还有一些裤子,我从淘宝看到这些衣服或者裤子啊,人家可能都在六七百五六百,但是他这里200多块钱就可以买到了,而且老板一直说是正品。

因为价格便宜,小陈当即就转了200多元的费用给对方,卖家也承诺商品尽快发出,可让小陈没想到的是。钱给了,而卖家却迟迟没有发货。

后来他也没回我,后面再看他朋友圈的话就是全部被清空了,才意识到可能把我屏蔽了,就感觉意识到自己被骗了。就被骗了200多块钱,就觉得被骗的金额不太大,然后也没去报案。

而这样的事情,在日常生活中并不是个例。去年4月份,浙江的李女士通过朋友圈购买了印尼的燕窝,结果到货后竟然发霉了,吃进去身体还有不良的反应,但因为不是面对面交易,维权十分困难。而采访中,记者也发现,不少市民都有朋友圈购物的经历。大家对朋友圈购物也各有看法。

我个人的话可能不会去购买,因为我觉得相对于虽然都是线上销售,但是微信这个渠道相比于淘宝或者京东商城这些,它缺乏一个售后的服务机制。

平常在朋友圈买的都是。化妆品,包包小孩衣服什么之类的,都是固定在一个朋友那儿或者主播那买。

那个水果看朋友圈的时候感觉又大,汁水也多,等我收到的时候,你怎么那么小就是小号的吧,然后从那以后就没有在朋友圈买过水果。

从采访中,可以看到很多人在朋友圈购物时或多或少都遭遇过一些不开心的经历,但大部分人都是默默承受。而记者从相关部门也了解到,因为很多微信商家没有资质,导致消费者后期维权十分困难。

如果微信购物中的经营者取得营业执照,具备相应的生产、经营资质,属于《消费者权益保护法》调整范畴。但如果经营者是个人,没有取得营业执照或相应的许可资质,则不属于《消费者权益保护法》调整范畴,只能通过《合同法》、《侵权责任法》等,维护自身合法权益。

专业人士介绍微信朋友圈购物,主要存在经营者无资质、销售假冒伪劣商品、虚假宣传、收款不发货、退货难等主要问题。因此,也建议市民最好选择具有一定知名度的电商平台购物。另外,一旦在微信朋友圈购物发生纠纷一定好记得留存好信息,帮助自己维权。协商调解无效后,可向人民法院提起诉讼。

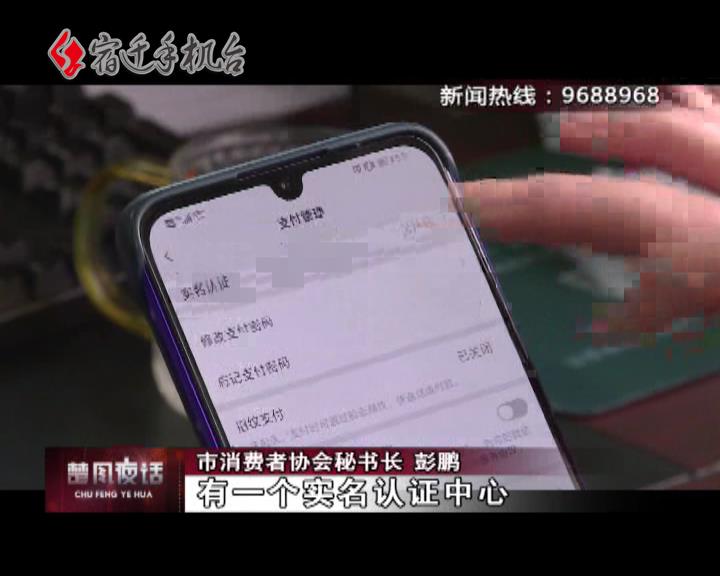

购物时要求卖家提供营业执照或者身份证照片,以及微信支付管理页面中,实名认证中心显示的信息截屏,尽可能确认主体身份,降低交易风险。根据微信交易的特点,消费者应当妥善保存与经营者的聊天记录。另外,对于朋友圈发出的商品或者宣传照片,最好也进行留存。

除此之外,支付记录、购物凭证等信息,也要拍照或截图留存。如遇到合法权益受侵害,可以及时拨打12315、12345热线投诉举报。小编建议大家,消费购物要走正规途径。毕竟微信朋友圈并不是专业的商业圈。还是要慎重又慎重。

记者:姜飞雪

融媒体编辑:万蒙恩 王淼