泗阳县档案馆 宿迁电视台 荣誉出品

【编者按语】

农村改革春雷照亮来路

来安街道来安村,地处泗阳县东大门,全村886户,人口数3986。属革命老区,老党员多,有1949年入党的老党员。2018年,江苏省“百村万户”口述历史采集工程实施之际,泗阳县档案馆组成专业队伍,深入来安村,近一年的时间,完成了该村60多位村民的访谈,口述内容转译达30多万字,结集出刊《那些年我们曾一起走过》,取得了阶段性成果。

穷则思变,人心所向。1978年,来安村悄然实行“分田到户”、“联产计酬”,生产责任制的变革,呼应了包产到户“家庭联产承包责任制”的改革潮流,打破了“一大二公”、“大锅饭”等旧体制,极大地调动了农民生产的积极性,解放了农村生产力。来安村不仅粮食丰产,而且乡镇所办织带厂的产品远销全国。更重要的是村民的变化,涌现出:在全县首个买轿车、买彩电的发家致富的能人、搭上考大学“末班车”的老三届高中毕业生,因带动一方富裕而被评为“全国新长征突击手”的典型。他们的苦干能干,他们的自强不息,勾勒出来安村发展变化的历史画卷。

在泗阳县档案馆支持下,从本期起,南方有通灵公众号将陆续推出“来安村乡村故事”系列。让我们在来安村村民具体、生动的讲述中,透过普通乡村“风尘仆仆”的诸多历史细节,回望来路,不忘使命,倾听潮声。

那些年我们曾一起走过——泗阳县来安村口述历史记录》书影

村民借助口述历史直接发声

“那些年我们曾一起走过”,很喜欢这句话里所透露的命运共同体意识,自觉参与的动感,仿佛触摸到那一抹沧桑的历史云烟。感谢泗阳县档案馆朋友们的口述访谈工作,并以这句话来命名采访泗阳县来安村民所取得的成果,令我生出许多的联想与感慨。

上世纪70年代初,我在农村生活过,春节刚过就听到生产队长的哨声,催促村民下田干活。那时大家很辛劳,生活却长期窘迫。1978年㡳,改革开放的号角吹响,穷则思变的来安村民成了变革的先行者,从联产计酬到分田到户,从农村集市到乡镇工业,他们干得有声有色。农耕文化本是中华文明的底色。只是普通村民数千年来一直默默无闻。而今来安村民借助口述历史得以直接发声,他们的话语质朴而动人,呈现着真实的力量。他们的经历就是亿万中国农民从贫穷到温饱,进而迈入全面小康的人生缩影。新中国的精华就浓缩在他们口述的鲜活故事里,让我们静静聆听来安村民的诉说,感受时代的大转折带来的心灵共振。

江苏省口述历史研究会会长 李继锋教授

【专家点评】

“大包干”开始,农民种田积极性提高

上世纪1976年2月至1979年7月10日,我任来安公社来安大队小桥生产队队长。

那时高中刚毕业不久,年轻气盛、血气方刚、意气风发,一上任就向大队干部表态,下定决心改造盐碱地,改旱田为水田。1976年接任队长时,小麦产量仅仅229斤,这还是全村最高产量。

小麦收获后立即在公路北六十多亩地打埂、修渠、试种水稻。由于严重缺肥,水稻产量不到四百斤,通过三年苦战,二百多亩田改造了一百九十亩水稻,千方百计找肥源,水稻产量也就五百多斤。

1979年7月10日,我顶替母亲职到合作商店工作。大约八月中旬,时任公社党委副书记的李继尧与大队书记赵从扬到我们生产队找新任队长,悄悄告诉要在小桥队搞试点,这季水稻收获让各家各户直接收到家脱粒。先到各块地估产,那时我队水稻都是两亩一块方块田,然后按地质长势按人头分户管理收获。

那时大家都心有余悸,又不知玩什么(花头)点子。胆大的还追追肥,胆小的也不追肥也不管理。由于都是两亩一块方块田,难免有两户或三户分得一块地,那就数稻行分地。

九月底收获时,生产队不再过问收割的事。各自为战,家家男女老少齐上阵,连上班的人也回来收割了。各家收获的稻子掼的掼,磙子打的打,几天时间脱粒完成。队长基本没操什么心。

稻子晒干扬净后,按当时订的产量统一缴到生产队仓库,剩下部分自家留用。缴上的稻子按重量统一计算报酬。当时叫“联产计酬”,所谓酬就是工分。水稻收获后,打破了两亩一块方块田,各家在各家交界处打埂,然后各户自由种麦子。

1980年下半年,乡里干部来开会,说上面已经有消息了。土地可以直接分到农户,不用计算产量,全由社员自己耕种,自己管理,生产队干部也就自动解散,会计也无账可算,仅留生产队长一个负责招呼大家开会。

“大包干”开始,极大的调动了农民的种田积极性。产量不断增长。水稻超千斤已不足为奇,小麦也能达千斤,玉米更是千斤以上。如今谁家粮食产量在八百斤以下,还会怕人家笑话。

从联产计酬、包产到户,到大包干,农村、农业、农民在党的英明领导下,农民生活像上高楼一样步步登高。

访谈时间:2018年6月4日,6月6日

访谈地点:泗阳县来安村戎宏宽家中

1980年秋天,联产计酬的秋天

1980年,是不平凡的一年,这年的上半年,和过去没什么两样,每天照旧是上工、下工,日出而作,日落而息。当时我们全家6口人,夫妻二人和四个儿女,那时孩子们都还小,主要靠我们夫妻二人挣工分养活全家。男劳力一天记10工分,女劳力一天记8工分。在那个凭工分吃饭的年代,只有挣足了工分,才能养家糊口,有了工分,才能分到口粮。

当时粮食产量很低。比如像麦口,小麦晒干扬净入库,但谁也没有动支权。必须由生产队向大队申请,然后大队开出支拨令,每人才能支到5到10斤的口粮,而且有限制,这次支的口粮必须维持到大队的下一次支拨。所支的粮食再不够吃,也要等到下一次。就这样支一次、二次,最多三次就停止支拨了。原因是有的户数人多劳力少,工分不够,再支的话,这些户就透支了。

全队打下的麦子,除了已支拨的,剩下部分首先要留足下一年的麦种及上交国家公粮,还要留一部分水利粮、五保户粮、饲料粮。到6月底,把仓库里所剩无几的粮食按照各户的工分多少,分拨到户。当时我们家6口人,只有二个劳力挣工分,辛苦了半年,除了已支拨的,最后也就只能分到二百多斤小麦,这是到接秋的几个月的生活粮。这是1980年上半年的事。

麦子收完了,腾出了茬口,就开始耕地、放水整地栽秧了。等到秧全部栽插结束,这时候听到了一些风声,说要搞什么联产计酬,当时这是个新名词,谁也没听说过,老百姓也不知道到底是怎么一回事。不久,大队里的干部就分别到各个生产队召开群众会,正式宣布实行联产计酬制度,通过解释,大家才知道所谓联产计酬就是把生产队集体栽好的稻子,分到各家各户管理,队里组织人,对各家的水稻,根据土质孬好、秧苗长势,按照大集体时的平均单产,进行了估产。也就是说,秋后收稻子时,把队里定下来的产量如数上交,剩下的全归自己了。

当时全队二百多亩水稻田,二百三十四口人,每人分得一亩,我们家6口人,分了6亩水稻田。因为听说除了上交的一部分,余下的都是自己的,所以分到户以后,管理格外精心,起早贪黑除草打药、施肥。可以说是除了吃饭睡觉,都在田里干活,因为心里有了盼头。到了水稻抽穗灌浆时,一片丰收景象,但到底每亩能打多少粮,心里仍然没有底。

队里有一户亲戚是南京人,碰巧那年来走亲戚,因为他们那里是几十年的老稻区,对每亩产量的估计不差上下,我专门请他到我们家田里看看,问他能收多少斤一亩,他围着田走了一圈,又反复的看看长势,最后说每亩能收八百斤,收不到找他。

当时我真不敢相信,因为每年生产队的稻子单产都在二、三百斤左右,现在听说能收八百斤一亩,回来后,我细细地算了一下,六亩地能收近五千斤稻子,上交给队里一千八百斤,剩下的三千来斤就是自家的了。当时家里能有三千斤稻子,真是个天文数字,多少年来谁家有过这么多粮食,我在心里暗暗地想着,但愿能收这么多吧!就看秋收了!

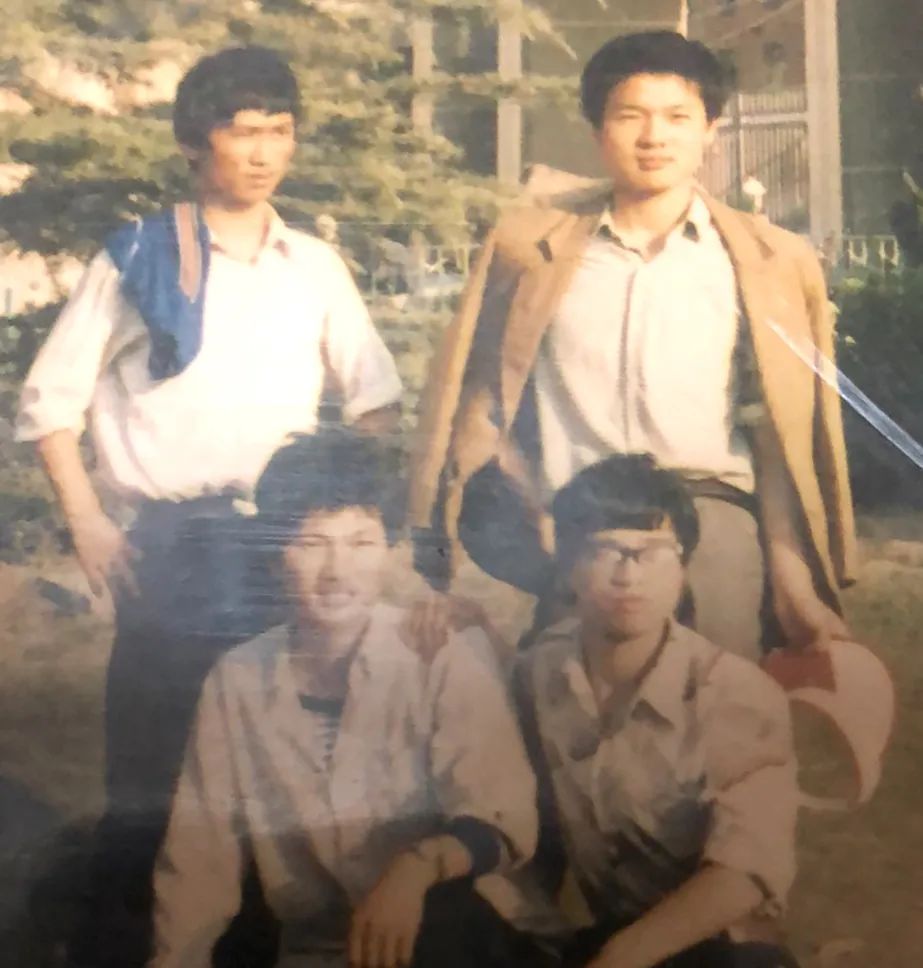

来安村村民王军、赵发明、郑春阳(从左到右),在当年的大队部办公室前的合影。

到了九月,稻子开始收割了,割的割、推的推,起早带晚,稻子堆满场头。白天牵牛打场,晚上点灯熬夜,在石头上或者在石磙上掼稻子,等到全部脱完,晒干扬净,该上交的上交了,剩下的要进家了。为了验证一下那位南京人的眼力,进行过称,一笆斗多重,总共多少笆斗,得出总重量加上上交给队里的,加起来就是六亩地的总产量。俗话说,不算不知道,一算吓一跳,正如那位南京人估计预测的产量:六亩地打了五千来斤稻子,除了上交给队里的一千八百多斤,自家尽落三千多斤,每亩超过了八百斤。到这时,我才真正佩服那位南京人的眼力。

丰收了,高兴之余犯愁的事又来了。愁什么,愁这么多的粮食往哪放,家里的坛坛罐罐怎能装得下这么多粮食。我记得很清楚,当时家里有一个推粪用的大草窝,用它作根脚,又从街上买回来几窝柴摺子,在堂屋摺起一个一人多高的粮囤子。那一年的秋天,别提多高兴了,几十年来,谁家见过这么多的粮食,不是搞联产计酬,谁家又能有这么多粮食。过去也是一人一亩稻,到年底七除八扣,每人只能分到一百来斤,想想大集体,再看看如今,真是天地之差,地还是这么多地,人还是这些人,可是在产量上翻了几倍,其中原因不言而明。这就是1980年的秋天,联产计酬的秋天。

秋收结束了,人们沉浸在丰收的喜悦中,正在规划着在今年的基础上,明年夺取更大的丰收。然而事物在变,制度在变,社会在变,正当人们准备秋种时,上面发话了,说要把全部土地分到户,叫做责任田,那个时候谁也不敢说是分田到户。队里把库存的麦种按每户分的面积,每亩的播种量,一一称给各户,从此大集体的时代过去了,转变为一家一户的小农经济。全队三百九十七亩土地,二百三十四口人,每人平均一亩七分地,逐一丈量分到各户,这就是第一轮土地承包到户,到一九九八年,又实行第二轮土地承包制度,并且定下了土地承包三十年不变的制度。

这就是从联产计酬到分田到户的全部过程,虽然几十年过去了,如今回忆当年,如在眼前。

访谈时间:2018年7月9日

访谈地点:泗阳县来安村

三十岁搭上考大学“末班车”

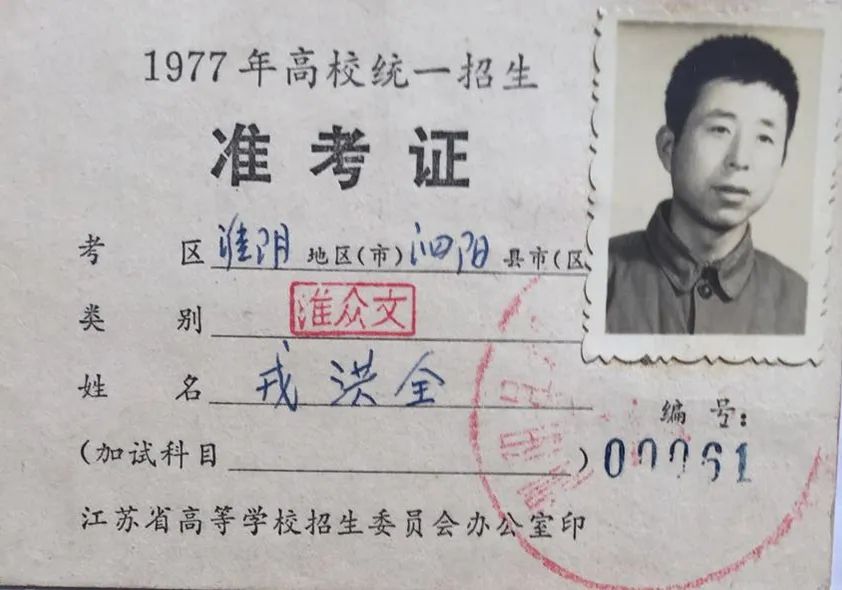

1977年10月中旬的一天清晨,“周恩来”号列车满载着旅客,风驰电掣地奔驰在前往北京的京沪线上。我坐在窗前,一边呼吸着新鲜的空气,观赏着窗外掠过的锦绣河山,一边思考着如何走好自己的人生道路,响应党的号召,为早日实现四个现代化贡献力量。突然高昂的《东方红》乐曲声打断了我的思绪,接着传出了广播员宏亮有力的声音:“党中央决定对高校招生制度实行重大改革……,要注意招收一九六六年、一九六七年、一九六八年三届高中毕业生……”

1977年高校统一招生准考证。

喜讯如同一阵春风,顷刻之间吹遍整个车厢,激起我思绪:

“根据我的条件,我也是招生对象,可是年已而立,孩子成双,万一考不上,岂不贻笑大方?”“共产党员应时刻听从党的召唤,踊跃站出来让祖国挑选,为早日实现四化贡献力量!”

决心已下定,万难无阻挡,在不影响业务工作的前提下,我学习陈景润苦战攻关的拼博精神,抓紧时间复习功课,准备以优异的成绩实现一生最美好的理想,力争考上大学。

1978年4月10号中午,我从北京出差刚到家门口,活泼可爱的女儿春霞和儿子向阳如同两只轻盈的小燕子,一下子飞到我的身旁,一个紧抱住我的大腿,一个抓住我的提包,齐声嚷道,“爸爸,爸爸,快散喜烟喜糖!”

一会儿,许多邻居也都跑来把我围在中央,有的向我道喜,有的向我要喜烟。正当我感到莫名其妙,不知喜从何来之时,年已七旬的妈妈挤进人群,满面春风的来到我的面前,递给我一个红纸包,笑咪咪地说:“你考上大学啦!地点就在清江”。我双手接过红纸包,几个大字跃入眼帘,《南京师范学院淮阴分院新生入学通知书》,我立刻激动得热泪盈眶,连忙打开提包,掏出几包“大前门”香烟和水果糖,让大家都把幸福分享。

“感谢英明领袖,感谢中国共产党”,小小的院落里顿时腾起了欢乐的波浪。在这激动人心的难忘时刻,我有千言万语要说,有千歌万曲要唱,但只能化为一个决心:紧跟党中央,在新长征的道路上刻苦学习,努力“攻关”,为早日实现祖国的四个现代化贡献青春与力量!

戎宏全淮阴师范学院毕业照。

入学报到这一天清早,妈妈特意为我包了饺子,还烧了两条大红鱼,用红纸包了四条糕,叮嘱我一定要带上。爱人早把我的行李收拾停当,一对活泼可爱的儿女也早早起了床,亲朋好友都纷纷赶来为我送行,那气氛如同当年送我去当兵时一样。

在撒满阳光的大道上,我一边轻快地踏着自行车,一边深情地想:是党中央驱散了乌云,将毛泽东思想的雨露阳光撒遍祖国大地,是党中央给我们“老三届“带来了新的希望,我一定要以革命老前辈为榜样,让青春放射出灿烂的光芒,把一切都贡献给党!

1980年12月,我从淮阴师院中文系毕业后,分配到淮阴农校担任语文、书法等教学工作,出版教材多部,获评高级职称。2007年10月退休后,应聘继续进行教学工作至2015年7月。空闲之余,醉心丹青,那些雾气朦胧的山水田园,那些青翠欲滴的静物小景,寄托了我对来安村无尽的乡愁。

访谈时间:2018年6月18日

访谈地点:泗阳县来安村

2018年秋,本组口述历史访谈人、整理人姜云路(中)在来安村村史采集现场。

父亲当选上省人大代表

上个世纪七十年代末八十年代初,刚刚改革开放,我们家就开始养猪了。那个时候,猪不是圈养的,都是散放的。

当时土地刚分到组,我们队四百来口人,分成了几个大组。那时散放的猪就会无意间跑到田里吃人家的庄稼,人家就去告状,一直告到公社,公社吴书记说猪吃人家庄稼是不对的,但养猪我们是支持的。

1990年6月,淮阴师专毕业,刘春(后排右一)与同班同学合影留念。

我父母能干、苦干,爱养猪。我们家养过很多很多东西,但是都没有成功,除了养猪以外,我们家养过鹌鹑,还养过水貂,包括养鱼,养水牛,应该说在当时的农村能养的都养了。我们家还种过苹果树,就在当时我们附近哪里有种苹果的?种了一块苹果树,三亩地。

后来我父亲就在乡里面领到了公地,用公地养,但是队里不支持,后来猪养得越来越多,越来越多,多到什么程度?就是全县经常去我们家参观,我们家门口那条路,原来很窄,就是一米多宽,后来乡里考虑到不大方便,单独组织全公社的人,开了比较宽的一条东西路到我们家,我父亲很自豪,跟我讲这条路单独为我们家放的,其实也就是两米来宽,而且是土路,弄了点碳渣在上面。我们家旁还有一家子,当时又动员拆迁,把他们家的宅基也给我们家,然后我们家就盖了从南到北一排猪圈,那个猪圈确实是最大的。

1982年,在公社鼓励支持下,我们家猪越养越多,也因为养猪家庭富裕了,收入超万元。那时的万元可是天文数字,我家养猪事迹引起了各级领导的重视。大喇叭里天天广播着父亲的事迹,一时间参观的、取经的、采访的都来了,现场会不知开了多少回,全县掀起了养猪热潮。

父亲刘须勤江苏省劳动模范奖章。

1983年我父亲被评为江苏省劳动模范,光荣地当选为江苏省人大代表并出席省人大第六次人民代表大会。而后来,母亲也被评为“三八”红旗手。这对我们来讲,勤奋的父母一直是我们的自豪。

1990年6月,我从淮阴师范专科学校毕业,先后在泗阳李口中学、来安中学、致远中学,致远西校区任教,被评为市优质课教师,市数学骨干教师和宿迁市数学高级教师,多次受到县委县政府表彰。现在,我在一所学校任校长,家里也早不养猪了。站在校园窗明几净的窗下,有时会想到那些满坡撒欢的猪崽子。而在梦里,常常能忆起起早贪黑、热爱劳动的父亲。

访谈时间:2018年9月14日

访谈地点:泗阳县档案馆

声名远扬的来安织带总厂

高中毕业以后我在来安村里做了4年大队医生,由于待遇太低,1981年自己就外出跑业务,自己做。刚出去没有钱,就把家里仅有的四十斤玉米卖了。第一次去北京,没接到业务。后来去了济南,山东大学邵老师介绍了河南郑州需要练习训练用排球网,我就找人借钱,自己回来就做。但开不了发票,他们当时只好把钱打我个人账户。

有了第一笔钱, 我就全国各地的跑,老婆在家负责生产。开发票一直比较困难,我就找乡镇工业局,他们建议可以办个营业执照。当时厂取名叫泗阳县体育用品厂(后来改名了),很顺利地把营业执照办了下来。有了执照,就可以开发票,能有正常的业务流通。

做了一年多,为了扩大生产,管理好企业,我跑遍全国二十几个省,一边跑业务一边学习管理经验。那时还没有电脑手机,信息不灵,我就订阅多种报刊杂志,研究市场信息,并且在全国各省聘请信息员,还从上海聘请有管理经验的师傅来管理企业。

当时河南郑州的需求量越来越大,后来他们又在泰州找了一家工厂,让他们同时做。那年发大水,河南人到南边看水情,我那时候房子盖的比较大,在我们那里比较显眼,他们就来看看,在吃饭时,他们说你有业务量就在你这儿做,工价人家多少就多少,就这样把泰州业务拉了过来。

乡镇企业局知道之后,领导到我家,说你这是手工做的,想不想机器做?后来就让业务局长,带我们一起到上海,一了解一台机器要4万美元。后来了解到北京有个厂有国产设备,只要15万,但我们仍然没有这样的实力。当时我就请乡里帮助,乡里非常重视,当天晚上开会,让我和乡里签借款合同,让我一年付清,这样就花了15万把设备买回来了。

在销路上,当时县领导和泗阳服装厂的领导讲,让他们服装厂从来安进货。后来我通过市外经委的帮助,解决了60万元贷款,厂里机器安装到位。

当时赵经理跑省外贸,他单独到南京,协调得非常好,第一次省外贸就给我们二十五笔订单。我们第一批出口20万美元,后来每月达到30万美元。

我经常参加全国产品订货会,为了企业稳定发展,特别注重产品质量,宁愿多花成本,不怕多费工,也要让用户满意,产品多次在全国订货会上赢得了较高的信誉。产值连续翻翻,利润直线攀升。产品销售到全国十几个省、市、自治区,工厂规模不断扩大。

郑春阳在当年供销社的油池子前留影。

1984年,我们在小有起色之后,优先招收本乡青年,给予优厚待遇,帮助大家一起富。一些青年积极学习办厂经验,围绕织带行业办起了家庭工厂,一时间来安及周边乡镇办起了数十家织带厂,来安成了名副其实的织带之乡,业务做到全国各地(除港澳台地区)。一些刚办厂青年由于缺经验、资金,我都毫无保留地传授经验,帮扶资金。

1986年,我们又从上海进了40台机器,工人有60个人。1989年,市外经委投资50万美元,建起院子,厂房翻新,搞成园林化工厂,我们那时候产值120万元。

我们办厂吃了很多苦。1986年我买了第一台轿车,有了车子,方便了,货车、面包、客货两用车都有。我办厂天时地利人和都占到了,乡政府领导也支持我们,当时自己虽然累一点,心里还是很快乐的。和有层次的人打交道,还是有收获的,提高思想境界,开阔视野,在学校学的,到社会上是不够用的,人情道德和礼仪 当时还是欠缺的,接触多了就学到了。

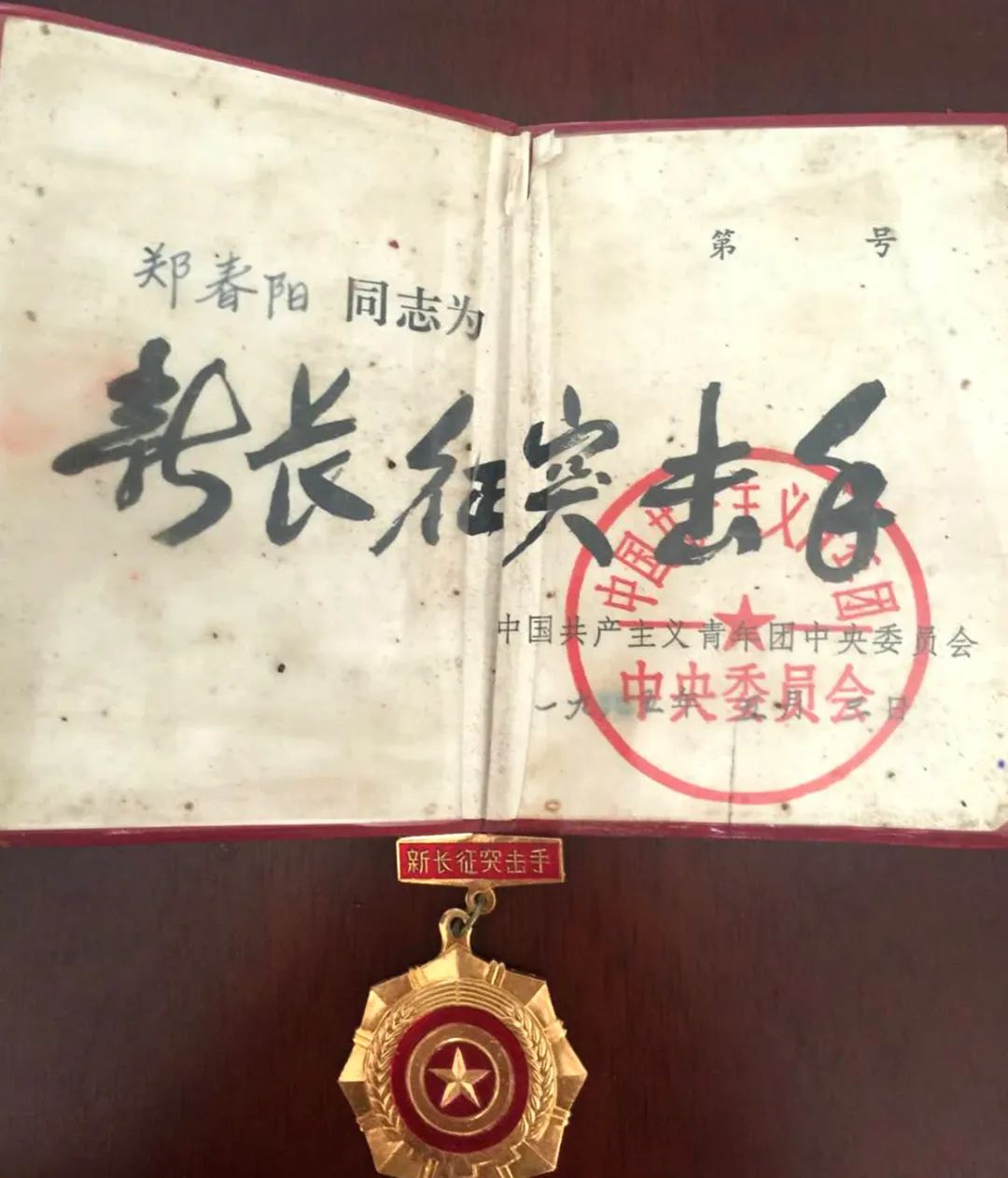

郑春阳“新长征突击手”证书。

在办厂的过程中,“泗阳县来安织带总厂”带动了一方富裕。各级媒体、多家报社、广播电台多次专题报道,同时我也得到了很多荣誉,在1984年被淮阴市评为“市劳动模范”,1985年被泗阳县共青团、县人武部授予“青年民兵致富能手”称号,特别是1985年3月被团中央授予“全国新长征突击手”光荣称号,1985年3月、1988年4月,我两次被评为“江苏省劳动模范”,1990年当选县人民代表大会代表。

后来,随着竞争的加剧,成本的上升以及管理等方面的问题,织带总厂陷入困境。

1989年以后,我到南京一家台湾企业,做市场总监,当时工资3500元一个月,在这个厂做3年。后来找了马来西亚一家公司,做数控机床,做销售总监,干了2年,工资5000元每月。那时候石材相当火,利润非常大,我到广州考察了一下,在广东待了10年,比较挣钱,现在在厦门做,我家小孩在泰州做,我想带一带我家小孩,锻炼锻炼他,让他去闯一闯,需要时我就过去。

访谈时间:2018年6月18日

访谈地点:泗阳县来安村

【本组口述历史口述者照片由 张力 拍摄】

手机台编辑 | 唐欢欢