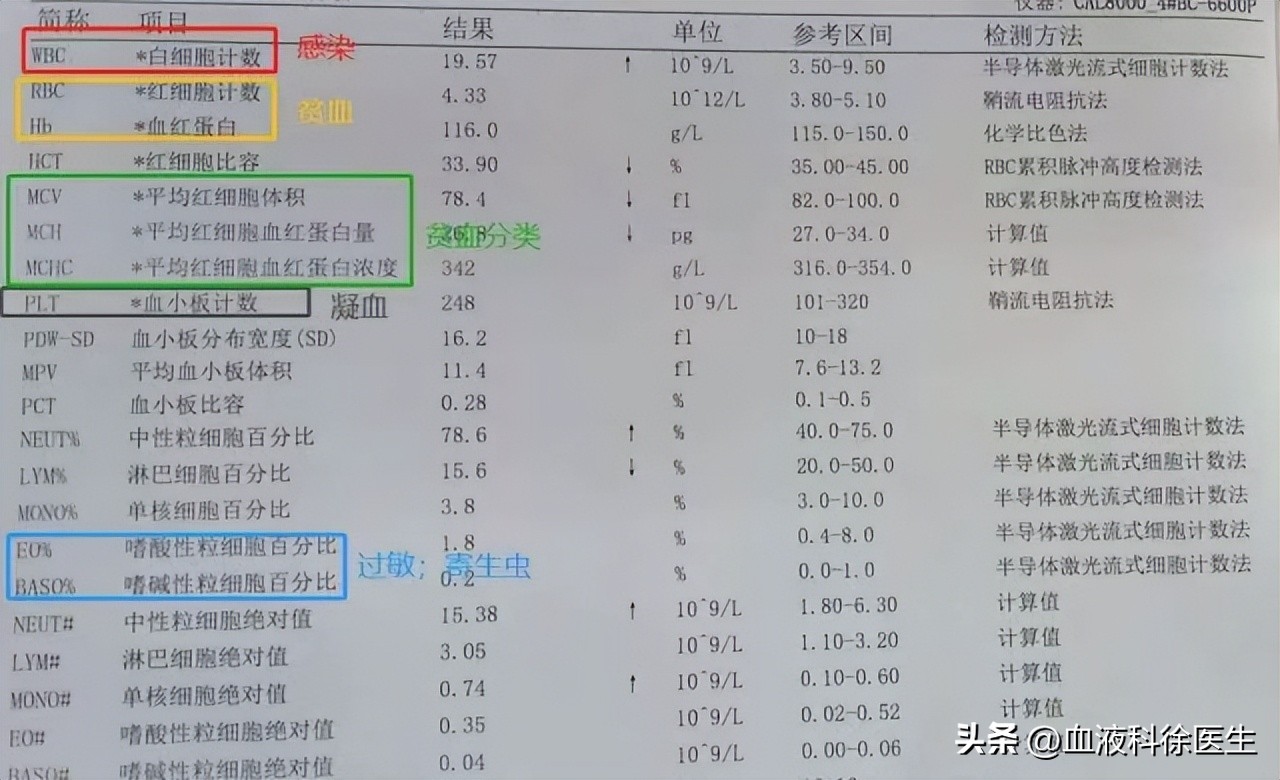

血常规检查通过自动化仪器在数分钟内就能获得二十余项参数,其中包含红细胞、血红蛋白、血小板与白细胞及其亚类。

血液中特定细胞的数量和比例变化,可以为我们提供免疫系统工作状态的客观线索。

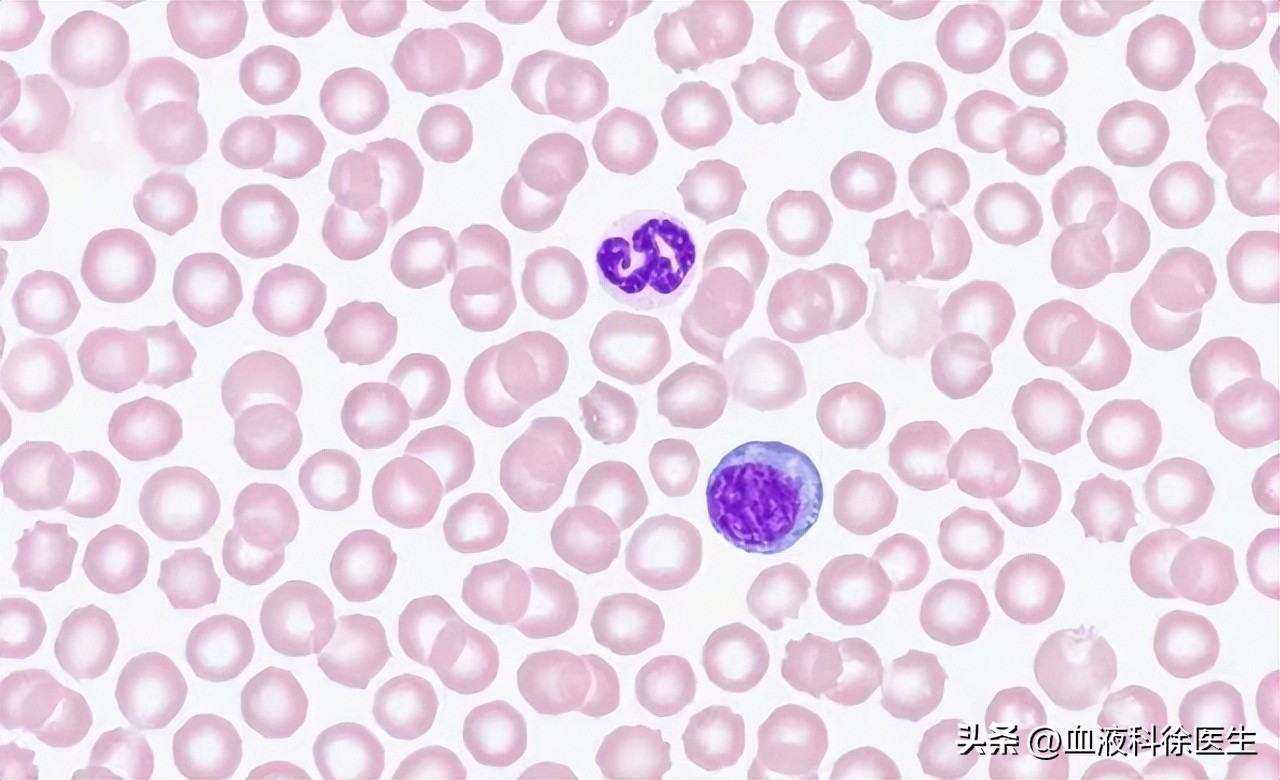

正常成年人每微升血液中含有4000-10000个白细胞,根据功能和形态差异,又细分为中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞等不同亚群。

中性粒细胞能快速吞噬入侵的细菌;淋巴细胞中的T细胞和B细胞则负责识别特定病原体并建立免疫记忆,这些细胞在血液中的动态平衡,恰如其分地反映了免疫系统应对威胁的能力储备。

因此这些血常规指标可以反映人体的免疫力状况。下面我们就来了解哪些血常规指标可能提示机体免疫力降低?

一、哪些血常规数据提示免疫力降低?

1.白细胞总数(WBC)

正常成年人的血液中,每微升通常含有4000到10000个白细胞。当这个数字持续低于4000时,可能意味着防御力量出现了白细胞短缺。

这可能由多种因素导致:骨髓造血功能减弱、病毒感染、部分自身免疫疾病。

单次检测值略低于参考范围并不等同于免疫力缺陷,剧烈运动、女性月经周期等生理因素都可能引起白细胞计数的短暂波动。临床上判断免疫力是否真正受损,往往需要观察三个月内至少三次检测结果,并结合淋巴细胞亚群分析等深入检查。

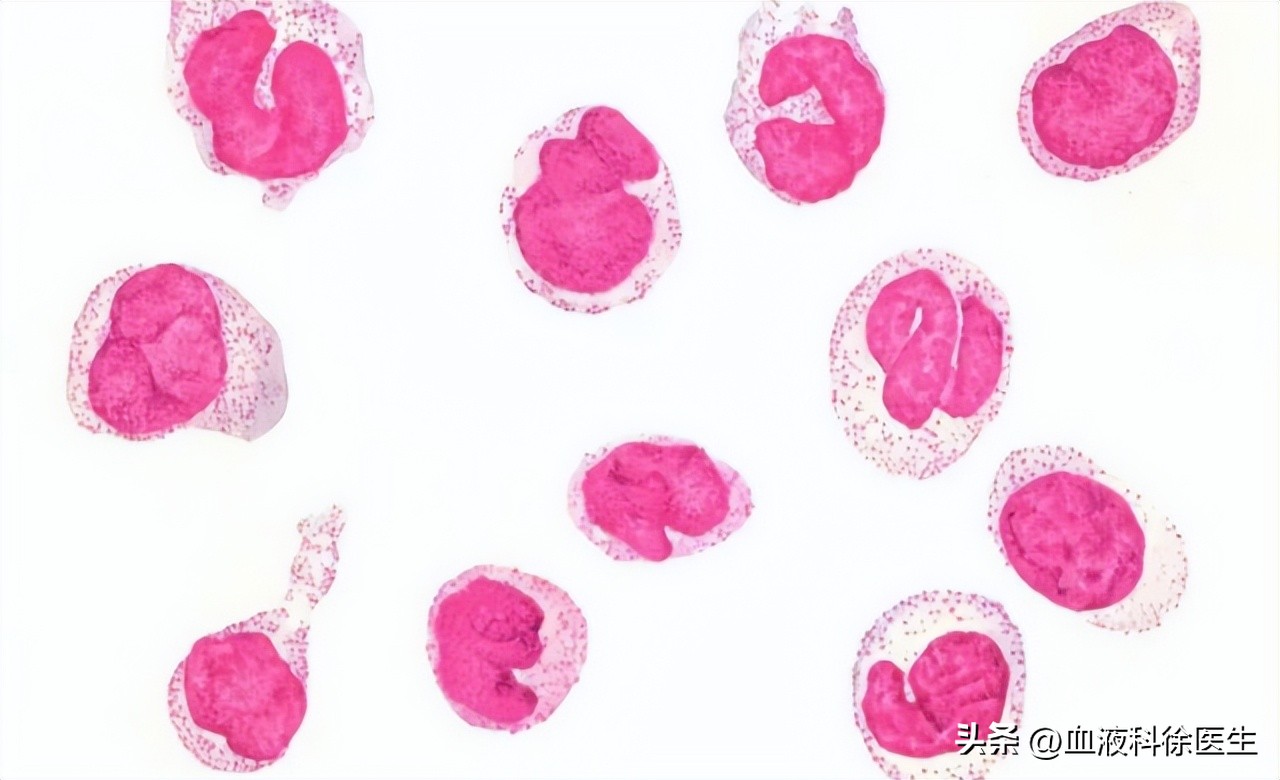

2. 中性粒细胞(NEUT%)

在白细胞家族的成员中,中性粒细胞是抵御细菌入侵的先锋。

因其细胞质内富含中性染色颗粒而得名,约占健康成人白细胞的50%-70%。

它们24小时待命,可以快速反应,血液中循环的中性粒细胞平均寿命仅6-8小时,却能通过变形运动迅速穿过血管壁,精准定位感染部位。

当皮肤出现伤口或呼吸道遭遇细菌侵袭时,中性粒细胞会通过“趋化作用”向炎症区域集结,吞噬病原体,并释放溶酶体酶进行消化清除。这种固有免疫应答通常能在数小时内启动,因此中性粒细胞绝对值是评估急性抗感染能力的重要指标。

临床检验中,中性粒细胞绝对值低于1500/μL即达到中性粒细胞减少的诊断标准,若降至500/μL以下则属于重度减少。此时口腔溃疡、反复发热等感染症状往往随之显现。某些镇痛退热药、抗甲状腺药物可能抑制骨髓造血功能导致中性粒细胞减少,而大规模放疗或化疗更会直接影响这类细胞的生成。

但就像潮汐涨落,健康人群的中性粒细胞水平也会因昼夜节律、剧烈运动产生生理性波动。

因此医生在解读报告时,会结合患者近期用药史、临床症状以及动态检测趋势进行综合判断。

3.淋巴细胞(LYMPH%)

淋巴细胞不仅能够识别特定病原体,还能建立长期的免疫记忆,约占健康成人白细胞的20%-40%,看似占比不高,却掌握着免疫应答的核心技术。

淋巴细胞家族中的T细胞负责直接攻击被病毒感染的细胞并协调免疫反应;B细胞则能分泌针对特定抗原的抗体;而NK细胞(自然杀伤细胞)专门清除癌变细胞和病毒宿主细胞。

血常规报告中的淋巴细胞绝对值更能反映真实情况——正常成年人每微升血液应保持1000-4800个淋巴细胞,当这个数字持续低于1000时,可能预示着特异性免疫功能受损。

例如在HIV感染者体内,病毒会特异性攻击CD4+T细胞,导致其数量进行性下降,这也是艾滋病患者易发机会性感染的关键机制;接受放化疗的肿瘤患者,由于治疗对骨髓造血功能的抑制,淋巴细胞数量可能骤降至危险水平。

某些先天性免疫缺陷疾病如重症联合免疫缺陷病(SCID),患儿出生时淋巴细胞绝对值常不足500/μL,必须依靠无菌环境维持生命。

但健康人群的淋巴细胞水平也会因年龄呈现生理性变化:新生儿淋巴细胞比例可达60%,6岁后逐渐接近成人水平。临床医生在评估报告时,会特别注意淋巴细胞减少是否伴随其他指标异常,例如传染性单核细胞增多症患者的异型淋巴细胞比例升高,而慢性淋巴细胞白血病患者则会出现大量异常增殖的淋巴细胞。

对于普通体检者而言,偶然发现的淋巴细胞轻度减少更可能与近期病毒感染有关,通常会在数周内自然恢复。

4. 其他相关指标

在血常规报告的众多参数中,除上述核心指标外,单核细胞、嗜酸性粒细胞等同样能为评估免疫力提供辅助线索。单核细胞通常占白细胞总数的3%-8%。这类免疫细胞数量较少,通过吞噬作用清除坏死组织残体,另一方面通过表面分子呈递机制传递病原体特征信号。

当这类细胞进入外周组织并转化为巨噬细胞后,不仅能有效清除损伤区域的代谢产物,还能通过细胞因子分泌激活机体的适应性免疫反应。

慢性感染或炎症状态下,单核细胞绝对值可能持续升高至800/μL以上,这看似是免疫系统积极工作的表现,但长期过度消耗实则可能透支免疫储备。

嗜酸性粒细胞则专门应对寄生虫感染和过敏反应。当这个数值异常升高至500/μL以上时,往往提示机体正在应对过敏原或蠕虫感染,但若在无明确诱因情况下持续偏高,可能与某些自身免疫性疾病相关。

反之,嗜酸性粒细胞绝对值显著降低(<20/μL)的情况较为罕见,可能出现在急性感染早期或糖皮质激素治疗期间。嗜碱性粒细胞作为最稀少的白细胞亚群,其颗粒中含有的肝素和组胺参与过敏反应调节,某些慢性骨髓增殖性疾病可能导致其异常增多。

这些辅助指标的临床意义单独观察可能难以形成完整图像。例如单核细胞增多既可能出现在肺结核患者的恢复期反映免疫系统持续清除病原体,也可能预示慢性髓系白血病反映造血系统异常。

若嗜酸性粒细胞与IgE抗体同步升高,更倾向过敏性疾病诊断;若单核细胞增多伴随C反应蛋白持续上升,则需排查慢性炎症可能。

对于普通体检者而言,偶然发现的单项指标轻度异常,更可能与近期饮食、作息或轻微感染有关,就像精密仪器偶尔出现的读数波动,通常无需过度担忧。

了解了这些指标后,如果发现血常规报告提示机体免疫力下降了,我们该如何应对呢?

二、发现免疫力降低该如何应对?

当血常规报告提示免疫力下降时,医生通常会展开系统性排查。

首要任务是区分这种异常究竟是免疫系统遭受攻击的结果,还是某些疾病引发的病因。

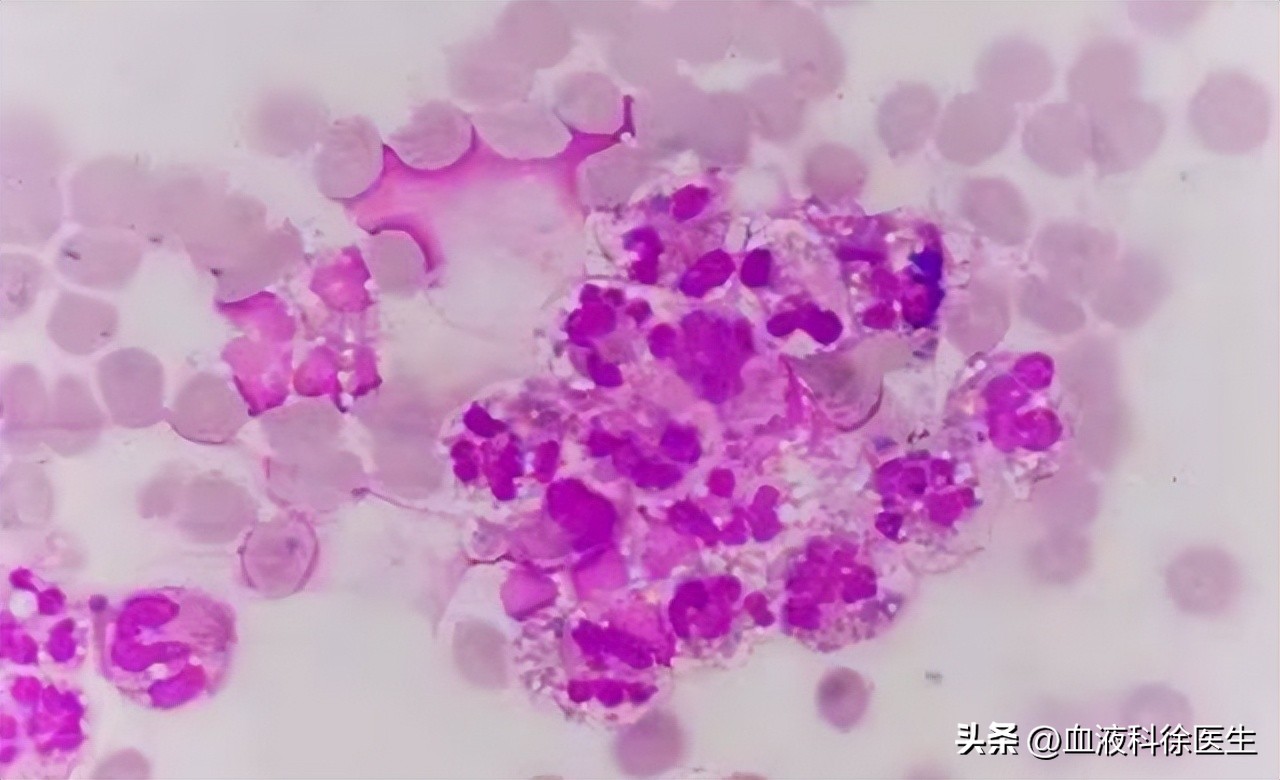

例如,当检测发现中性粒细胞数量持续下降时,常提示骨髓造血机能障碍,此时需通过实施骨髓穿刺术采集骨髓样本,评估造血前体细胞的增殖分化情况以明确病因。

而对于淋巴细胞数量异常低下的情况,医生会重点筛查HIV病毒、EB病毒等具有特异性靶向破坏免疫细胞功能的病原微生物感染。

某些自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮,可能同时出现白细胞减少和特异性抗体阳性,这时需要将血常规异常与抗核抗体谱、补体检测等结果相互印证。

对于儿童患者,医生会特别注意是否存在先天性免疫缺陷的可能,通过基因检测追溯寻找结构缺陷。明确病因后,就可以对症治疗,患者要积极配合治疗,谨遵医嘱。

当血常规报告提示免疫力下降时,日常生活调理同样重要。

蛋白质作为免疫细胞的原材料,每日摄入量需达到每公斤体重0.8-1克,相当于50公斤成年人每天需要40-50克优质蛋白,推荐通过鸡蛋、鱼虾、豆制品、乳制品等多样化来源获取。

维生素C每日推荐100毫克约2个猕猴桃或1个红果椒,长期过量补充可能增加肾结石风险。锌的摄入量建议每日8-11毫克,可通过2-3个牡蛎或200克瘦牛肉补充,但需避免长期超量以免干扰其他矿物质代谢。

优质的睡眠对提升免疫力同样重要。

深度睡眠期间,人体产生的胞壁酰二肽能增强巨噬细胞活性,这解释了为何连续熬夜后更易感冒。

建议保持每天7-9小时规律睡眠,特别要抓住晚10点至凌晨2点的生长激素分泌高峰,此时免疫细胞的修复更新效率最高。

每周150分钟中等强度运动如快走、游泳,可使外周血中NK细胞数量提升,但马拉松式剧烈运动反而会导致淋巴细胞暂时性减少24-72小时。

吸烟者肺泡巨噬细胞吞噬能力下降,而PM2.5浓度增加,呼吸道黏膜分泌的免疫球蛋白A会减少。

建议在空气质量优良时每日通风2-3次,每次不少于30分钟,使室内微生物浓度维持在安全范围。

心理压力管理常被忽视,持续焦虑会使皮质醇水平升高,抑制淋巴细胞增殖,简单的深呼吸训练每天进行10分钟,即可使压力激素有效下降,对于放化疗后白细胞减少的患者,必要时需暂时避免生食,如刺身、溏心蛋以降低感染风险。

● 结语:

血常规检查通过量化白细胞及其亚群的数值变化,为评估免疫功能提供客观依据。

这些数值需结合个体基线水平、临床表现及其他实验室检查综合分析。

单次检测异常可能受生理波动或暂时性因素影响,而持续性异常则需排查感染、血液系统疾病、自身免疫病或遗传性免疫缺陷等潜在病因。

对于普通人群,关注血常规中的免疫相关参数变化,有助于早期发现异常并及时干预。

参考文献:

[1] 杨佩华.血常规化验单怎么看?[J].健康必读,2025,(11):24-26.

[2] 江迎. “血常规”能检查出什么. 健康世界,2022,29(11):34-35.

DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-4596.2022.11.111[3]全面解读血常规[J].开卷有益-求医问药,2025,(01):64-65

本文来源:今日头条 血液科徐医生