为落实宿迁市文明办“践行人情新风宿9条、过平安绿色文明清明”主题活动要求,弘扬优秀传统文化、深化移风易俗,清明节到来之际,市委网信办、市妇联联合开展“微传好家训”网络传播活动,运用新媒体传播故人留下的好家风好家训,表达对古人的感恩和敬仰。今天推出“微传好家训”专题第五期《诸葛亮、欧阳修、杨继盛论处世》。

诸葛亮:诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与目去,遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及?

诸葛亮,字孔明,号卧龙,琅琊阳都(今山东临沂市临南县)人。蜀汉丞相,在世时被封为武乡侯,谥曰忠武侯。后来的东晋政权为了推崇诸葛亮的军事才能,特追封他为武兴王。三国时期杰出的政治家、战略家、发明家、军事家。代表作有《前出师表》《后出师表》《诫子书》等。《诫子书》是诸葛亮临终前写给儿子诸葛瞻的一封家书,它从人的志向、学习入题,讲的是学习成才的大道理。文章指出,有道德修养的人,以静思反省修炼自己品行,用俭朴节约培养自己美德。不看清名利,就不能有明确志向;不安心宁神,便无法实现理想。要学得真知,就必须使身心安静下来,刻苦努力,不断积累。不下苦功学习就不能强闻博识;没有远大志向就不能学业有成。纵欲放荡、消极怠慢,就不能专心致志;冒险草率、急躁不安,就不能陶冶情操。不能在时间的长河里,使年华虚度、意志消磨,要立志努力成为对社会有意义的人。

《诫子书》对于人们立身、治学皆有启迪,已经成为后世历代学子修身立志的名篇。其“淡泊明志,宁静致远”“静以修身,俭以养德”等理念,已经成为中华民族传统文化的精髓,至今让有着积极的教育意义,特别是对个人修养的提高,行为习惯的养成等,具有重要意义。同时,文中最后对人生短暂、壮志难酬的浩然长叹也是以警醒世人珍惜生命的分分秒秒,建功立业,以免老大无成,噬脐莫及。《诫子书》可谓是一篇充满智慧之语的家训,是古代家训中的名篇。

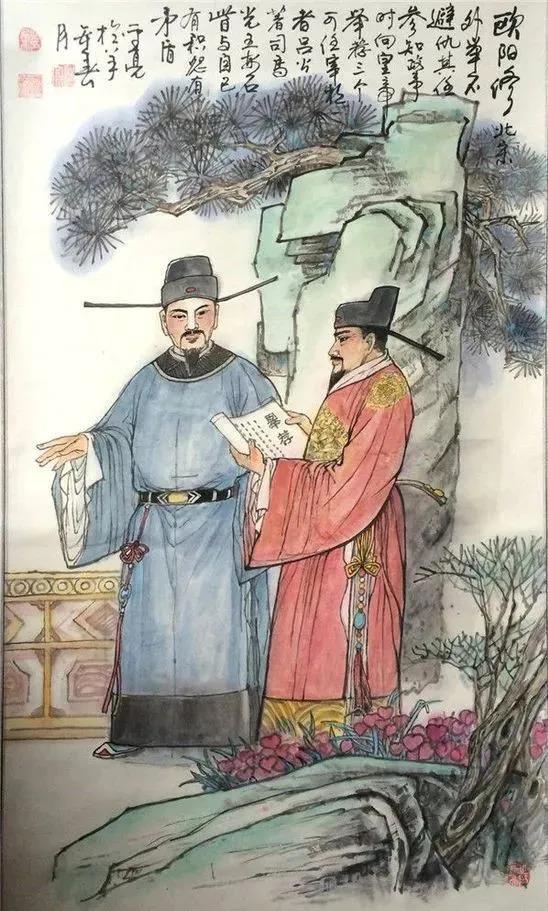

欧阳修:家训诫二则

“玉不琢,不成器;人不学,不知道。”然玉之为物有不变之常,虽不琢以为器,而犹不害为玉也;人之性因物则迁,不学则舍君子而为小人,可不念哉?

偶此多事,如有差使,尽心向前,不得避事。至于临难死节,亦是汝荣事,但存心尽公,神明自佑,汝慎不可思避事也。

欧阳修,字永叔,号醉翁,又号六一居士,北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人,当时文坛盟主,唐宋八大家之一。《家诫二则》是选录欧阳修训诫文章中的两则。一则是教诲其子要苦学,勤奋的磨练自己,最终成为有德行、有操守、有学识的人才。第二则是给侄子通理的回信,要他在多事之秋,用于向前,忠于名节,不要躲避。

这两则诫文,虽然所针对的对象不同,一个是写给儿子的,一个是写给侄子的;内容也不同,一个是要儿子好好努力学习成为一个君子,以个是要侄子恪守奉公,保住名节,不避战事。但同时都表达了一个中心思想,就是希望子侄做道德高尚的人;在面临具体的事情时要勇于面对,打磨自己,成为一个对国家和社会有用的人。言语得当,喻理深刻,使人警醒。

杨继盛:人当立志为君子

“人须要立志。初时立志为君子,后来多有变为小人的。若初时不先立了个定志,则中无定向,便无所不为,便为天下之小人,众人皆贱恶。我希望你们发愤,立志要做个君子,即使不做官,人人也都敬重你们。故我要你们第一先立起志气来。”

这段话出自明代杨继盛留给两个儿子的遗嘱,言词亲切毫无玄虚字眼。大意就是要儿子们将“立志做君子”当作人生第一信条,为此要坚定志气,切不可随波逐流,以致最后变成一个人人厌恶的小人。听来与高攀龙的“做一个好人”之遗训很是类似。

事实上,在遗嘱中如此教导儿子们的杨继盛,也确实是和高攀龙一样刚直忠烈,虽然他在世上的人生还不到四十岁,却因为敢于同权臣奸佞争而青史留名,其无比壮烈的过程也让他被后世尊奉为明代第一谏臣。对于“做君子”这个理念,他至死不渝,并将其化为家训,载于遗嘱,传给子孙。

来源:宿迁妇联 宿迁手机台编辑:候宇