在宿城区耿车镇刘圩村

一座“人马同葬”的烈士墓园

静静矗立在农田里

宛如一部沉默却震撼的史书

诉说着那段烽火连天的岁月

69岁的伤残退役军人李法传

手持一把传承了近八十多年的铁锹

以三十年如一日的坚守

用行动诠释着对革命先烈的敬仰与怀念

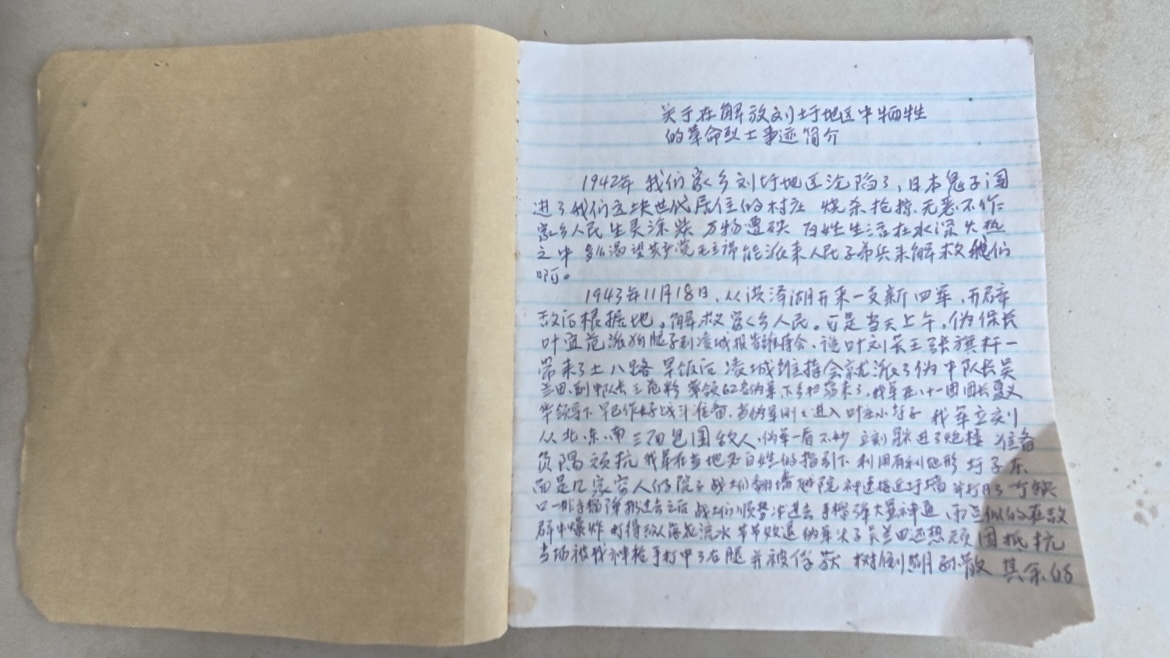

一大早,刘圩村被一阵轻柔的脚步声唤醒。农田里,连片的水稻在微风中轻轻摇曳,李法传一手握着铁锹,一手拿着扫把,在田埂上走过,留下一串浅浅的脚印。农田中间,一座无名烈士墓园像一座孤岛,停泊在稻浪深处。这座墓园,承载着一段厚重的历史。1943,李法传的大伯李德余,参与了这个墓园的烈士安葬工作。

这个墓从1943年10月份就开始安葬这一块的,1943年3月份在(原泗宿县)杨圩区,新四军在跟日寇的第一次搏斗,牺牲了一个排长和一个士兵。第二次,新四军从安徽泗县来一个骑兵团,帮助新四军一起解放我们当地的,那一次战斗当中牺牲了4个士兵、1位连长,那次战斗是牺牲5个人,所以墓园里一共是7位烈士。

李法传,这位在1979年对越自卫反击战训练中不幸胳膊断裂的伤残军人,退役后并未选择安逸的生活。40岁那年,他毅然肩负起守护这座无名烈士墓园的重任。从此,认真清扫墓园的每一个角落,成了他生活中不可或缺的一部分。

我是属于义务看守,每一个星期要打扫一次,一星期一小扫,十五天一大扫,一个月整个清理一遍,30年从来没断过,风雨无阻,每一天都在坚守着。

30年过去,扫帚换了几十把,而那把早已锈迹斑斑的铁锹,依旧是当年他大伯安葬烈士时用过的老物件。

那时候他把铁锹始终保存好,一直到最后才留给我,我就一直给它收藏好,做了一个历史的见证。

随着时间的推移,烈士墓园也经历了多次修缮和改造。从最初的土堆墓到如今外围有栏杆,漆也翻新喷刷 ,每一次变化都凝聚着附近居民,对几位烈士的敬仰和怀念。如今,每年会有很多人来到这里进行祭扫,深切缅怀革命先烈。李法传常常充当讲解员的角色,手持那把传承来的铁锹,一同追寻那段红色记忆。

特别是刚入团的一些青少年,我给他们讲述烈士的事迹,因为这些无名烈士,那时候年纪很轻,都跟你们一般大的小孩子。要牢记新时代历史使命,要好好学习,当好接班人。

在李法传的心中,守护烈士墓园不仅仅是一项任务,更是一种责任和使命。他用自己的行动,激励着更多的人铭记历史、珍惜现在、开创未来。今年3月,李法传的老连长来看望他,两人都激动得落泪。

我也跟他讲,我现在守护当地的烈士陵园,老连长说,好!一定要守护好。

详情请收看21:10宿迁综合频道《楚风夜话》

记者:高鑫茹

融媒体编辑:邵严严

审核:解秀晴 杨磊