曾经的荒滩塘口,如何摇身一变,成为价值千万的“生态金矿”?近日,泗洪县完成了一笔全省首创的生态交易1132万元!这不仅创下宿迁市水土保持生态产品交易的首单,更关键的是,它首次实现了由社会资本培育、市场化交易的生态产品价值转化。这笔交易背后,是一场为“绿水青山”精准定价的科技破冰,更是一条打通“两山”转化通道的创新实践。

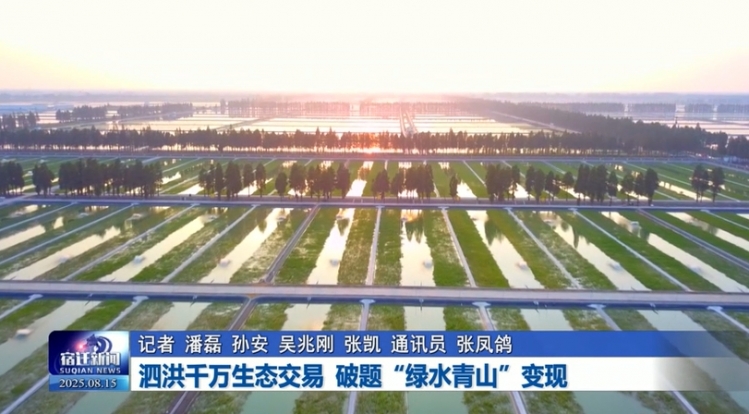

走进泗洪现代渔业产业(霸王蟹)融合发展示范区,映入眼帘的是一个个标准化的塘口。塘口边缘,芦苇丛生,沉水植物随波摇曳,构筑起一道天然的“生物防线”。当地还专门建立了尾水湿地,采用了“溢流坝-沉淀池-表面流人工湿地-生态塘”四级净化工艺,实现了养殖用水的生态循环。

“塘口养殖的水到达这个塘口后,经过自然净化,然后再补充到塘口中来,形成水循环。”泗洪县水利局副局长王忠阵说。

这片塘口位于泗洪县临淮镇的迎湖小流域。十年前,这片土地水土流失严重,是远近闻名效益低下的“浅滩荒塘”。十年来,当地通过持续的植树造林、河道整治、边坡防护、保土耕作等举措,开展对该流域全面综合治理,使得该流域水土保持率高达99.72%,生态基底发生了质变。

“每年在春节前后对这块塘口实行清淤,保证了水质,第二对这个塘口进行了护坡,三是我们建立了进排水系统,进行科学养殖,实行进排水分开。”江苏洪渔科技产业发展有限公司城头基地现场负责人王贵平说。

“生态化要好一点,比较好管理。产出的螃蟹规格大、质量好,价格比以前我们在其他的地方养殖的高,效益最起码提高三两千块钱一亩地,是很容易的。”养殖户董海波说。

生态变好了,看得见摸得着。但新的难题也随之而来,这片绿水青山蕴含的巨大生态价值,究竟值多少钱?泗洪县水利局联合科研机构,运用物联网监测和大数据算法,构建了涵盖21项指标的“水土保持生态产品价值核算模型”,首次精准测算出迎湖小流域43.21平方千米的生态产品附加值——2.38亿元!

有了科学的“定价”,市场的大门豁然开朗。前不久,江苏洪渔科技产业发展有限公司,将其在迎湖小流域投资改造并持续维护的2039.58亩塘口的三年养殖经营权及相关生态权益,以1132万元的价格,成功转让给宿迁楠景水产食品有限公司。

“我们公司看重的就是迎湖小流域水土保持的生态产品价值,这是我们生产高端水产品的核心竞争力。公司以出口螃蟹为主,在国外,他们很认可我们产品的质量。预计今年产值将超过2000万。”宿迁楠景水产食品有限公司副总经理袁峰说。

“我们建立‘127’收益分配机制,即收益10%反哺流域水土治理,20%投入设施管护及技术研发,70%惠及当地村民,带动50户村民转型就业,户均年增收超2万元。”泗洪县水利局副局长王忠阵说。

据了解,该交易是全省首个由社会资本前期投入培育、后期通过市场化交易实现生态价值变现的成功案例。以“绿水青山就是金山银山”为指引,现在,宿迁统筹推进沟、河、堤、田、林、路、草系统治理,全市中度及以上水土流失全面消除,水土保持率达97.22%。

“绿水青山就是金山银山,宿迁的这一做法,打破了全省水土保持生态产品一直由政府投资培育的惯例,探索出‘政府引导+科技赋能+企业主体+市场运作’的可持续新路径,为全省乃至全国数量众多的小流域生态价值转化,提供了可复制、可推广的实践经验。”市委党校公共管理教研室讲师张米米说。

记者:潘磊 孙安 吴兆刚 张凯

通讯员:张凤鸽

编辑:涂海燕 张亚南

审核:潘磊