一枚小小的盘扣,承载着千年的服饰文化。在宿迁经开区,有这样一位守艺人,她用创新思维为传统盘扣注入时代活力,让这项古老技艺焕发新生。让我们走近盘扣技艺第三代传承人张春梅,聆听她的匠心故事。

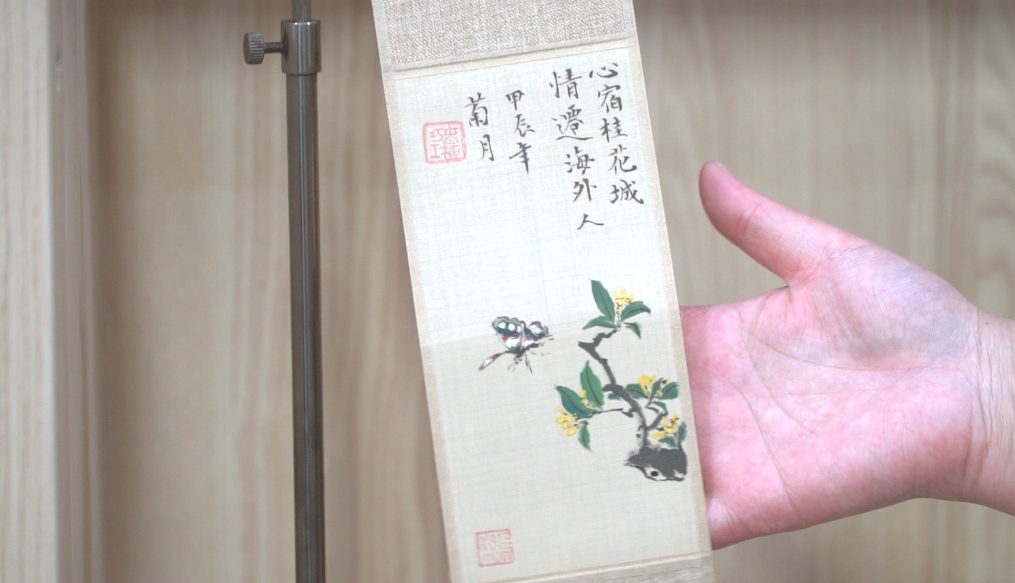

这个作品非常的有代表性,这是经开区领导去意大利招商时候,作为伴手礼送到意大利友人手里的。这用宿迁的市花“桂花”作为创作元素开始设计的,寓意把我们真挚的友谊传承出去。

走进古楚街道新时代文明实践所的盘扣非遗工作室,仿佛步入一个微缩的艺术殿堂。盘扣装饰画、创意饰品,每一件都诉说着传统与现代的美妙邂逅。作为盘扣技艺的第三代传人,张春梅突破了传统盘扣的服饰局限,开创性地将其升华为独立的艺术形式。

形式上做了变化,以前的盘扣只是功能性的,工艺上做了提升,变成盘饰、盘画。载体和材料也相结合,把它和苗银结合在一起去,变成苗银的首饰,我身上的胸针,传统的扣条我又加入了南红在里面,把它的材质又做了一部分提升。

张春梅的盘扣情缘始于三十年前。1990年,十几岁的张春梅,看到开裁缝店的远房姨娘在做盘扣,灵巧的手指,花样百出的造型,让她十分心动,自此跟随着姨娘学了些基本功。之后,张春梅在苏州学习了3年的服装设计,求学中第二次接触到盘扣,这让她又加深了对于盘扣背后历史文化的理解。2019年,随着工作后自由支配的时间变多,张春梅重拾起心中关于盘扣的梦,这段“三结盘扣缘”的故事,见证了一位匠人的克服困难,潜心钻研的成长轨迹。

第三次拾起来,做了多元化的改变,与时代接轨,工艺做了提升。要有耐心,需要在很静心的状态下去做,真正沉下心来去做一件作品很不容易。我在学习中遇到最大的困难就是怎么样把二十几道的盘扣条做到自己理想的状态,盘扣条好了,骨架就好了,作品必然就是好的。

盘扣条受季节、温度、湿度限制,需要经历面料水缩、热缩、烫平、上浆、弹浆等20几道工序,考验着手艺人的功力。盘艺装饰画《凤穿牡丹》,通过盘扣技艺呈现了凤凰的立体姿态,带有“喜”字的晚清鎏金扣点缀期间,牡丹与凤凰相得益彰。这幅作品见证了一段两岸“佳话”——一对台湾新婚夫妻在宿迁旅游时对其一见钟情,想作为新婚纪念品收藏,张春梅认为自己的作品能成为连接两岸情谊的桥梁,便慷慨相赠。

给我最大的感受是海峡两岸共同的对于传统文化的喜爱,在那一刻达成了共识,那副作品作为一种祝福赠送给他们了。虽然是简单的一个喜字扣,把我们两岸同胞的心连接一起了。

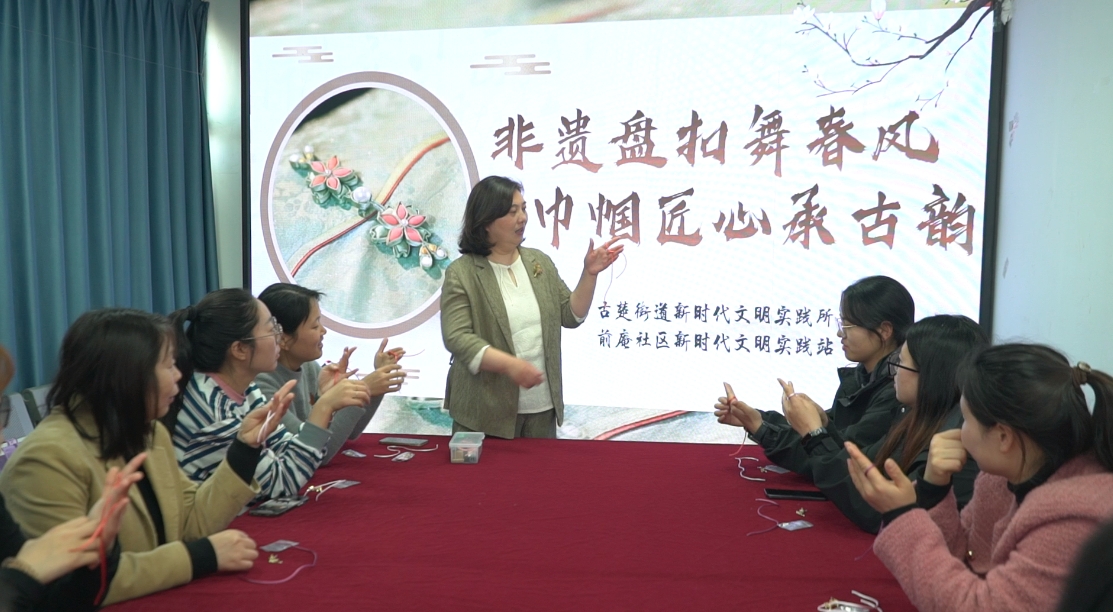

每次到社区的非遗推广活动是张春梅最为珍惜的时光。在古楚街道前庵社区,张春梅手持丝线示范,经过“编、盘、缝、塑”四道工序,指尖轻巧穿梭间,一枚梅花造型的盘扣跃然而出。居民们纷纷动手尝试,在张春梅“一对一”的指导下,原本零散的丝绳逐渐变化成造型精美的“梅花结”。

学习盘扣技艺主要是因为喜欢这种传统手艺的精致感。动手编的时候特别解压,而且做出来的盘扣既能当衣服扣子,也能做装饰,实用又好看。看到一堆线在自己手里变成有模有样的花样,挺有成就感的。

手艺不仅仅是手上的艺术,也是守住这个工艺,一个人守是不可能的,需要一群喜爱的人在守,才能守住这门古老的艺术。我到学校、社区去举办这样的活动,其实初心很简单,就是把这门艺术传承下去,发扬光大。

展望未来,在守护好传统文化的同时,张春梅计划构建盘扣产业链,从创意设计到产品开发到市场推广,她希望用现代商业思维为传统技艺搭建更广阔的舞台。她相信,只要坚守匠心、勇于创新,这项穿越千年的指尖技艺必将在新时代绽放更加璀璨的光芒。